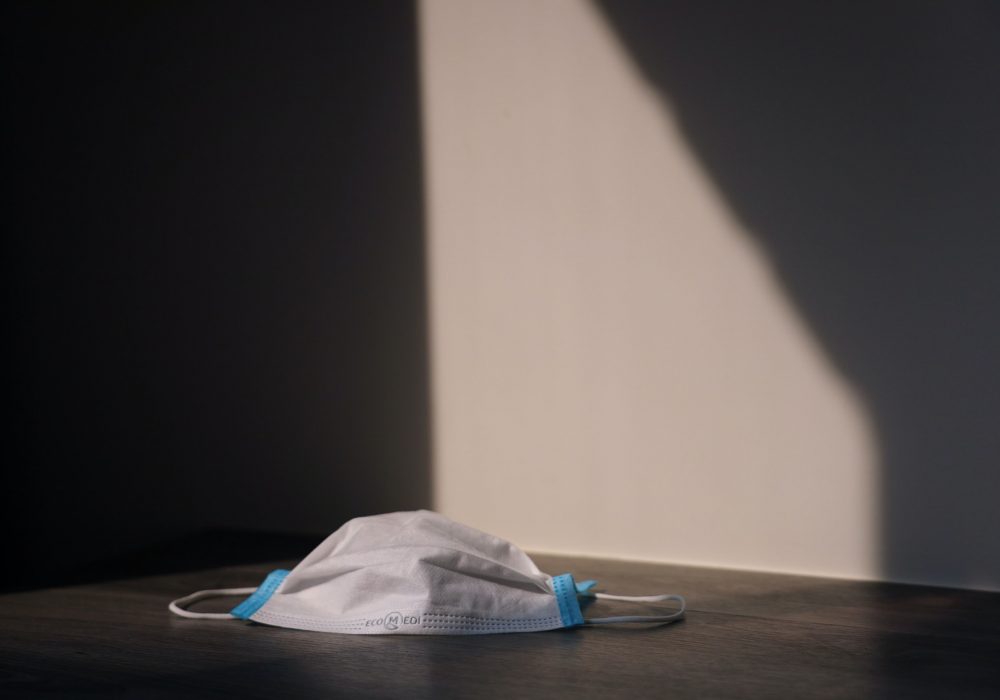

在这空前的2019冠状病毒疫情下,新加坡神学院作为本地的高等学府之一,为减少人与人之间的近距离接触以及交叉感染的可能性,必须确保院内许多的行政与教学活动都使用网路平台运作。所有讲师、职员及同学就这样一齐踏上这从未走过的历程,迎向“新常态”。

这段期间,讲师们都需要掌握新的技术以操作网路教学的工具和设备。然而,讲师们最重要的关注是这学院能以持续其核心事工与实现这目标:为学生提供整全的神学教育。因此,问及网路教育能否实现该目标,一点也不为过。

教育需伙伴

多数讲师们首要关注的,是在减少面对面互动学习的情况下,学生们的灵性培育与品格塑造会不会也相应减弱。这确实是急需留意的一环。但是神学教育不只是在校园内进行的活动,也应该与教会配合,好让某些教育目标能以在教会中落实。为此之故,学院不断强化与地方教会的牧者领袖以及基督教机构的配搭,好让我们的学生能够持续在基督的群体中得到督导与栽培。? ?

克服新阶级

另一个关注是新类型的“阶级主义”, 即偏重那些科技成熟发展并通晓科技的,却忽视那些不谙资讯科技的工具、知识与技术的人群。这也是务须关心的课题,因我们必须确保讲师、职员和学生们,不分年龄或背景,都有同等机会接受资讯科技的训练。与此同时,我们也需要预备足够的资源扶助来自发展中区域的学生,提供他们享有同等机会使用数码平台而获得神学教育。学院有决心要克服这潜在的“数码代沟”。

塑造新思维

最后的关注相对隐晦且较难捉摸。到底数码科技如何改变我们思考、阅读、书写和学习的方式?近年神经学的研究指出人脑如塑胶般的“可塑”,容许我们持续适应新的状况。正如赫布理论(Hebb’s Rule)的公式:“脑细胞与神经元齐受激发,也彼此相连”。脑活动像山丘上的沟道,越多流水冲下,它下陷得越深。我们给教学提供的空间与工具培养了思维的习惯,更进一步塑造着学习者的行为特征、思维模式和个性趋向。

我们真该担心数码工具形塑个人的心思吗?绝对应该。1880年代,德国哲学家尼采(Friedrich Nietzsche)因患病而被迫放弃过去的书写方式,改用打字机取代墨笔写作。其密友柯日利兹(Heinrich K?selitz)注意到尼采的文思有着微妙的改变。他描述尼采的散文表达得更加简洁、挺拔,好像从打字机把“钢鉄般”的性质注入他的文字中。尼采认同说道,“我的书写配备的确有份于塑造我的思想。”

书写的工具究竟如何影响了尼采的大脑?对脑神经而言,过去的笔杆是他的手延展的一部分,以后被打字机取代,这也融入他的思维过程之中。面对任何教学的工具,从荧光幕到简报的呈现、从录像到虚拟教室,我们的脑神经也采取相同的适应方式。看看时下年轻人,所谓“数码一代”,就可以观察到他们的思维及脑神经与迅速发展的虚拟世界产生融合的实况。

目的与手段

上述的关注或许为网路教育抹上灰暗的色彩。然而,那挑战不在于科技本身。真正的挑战是教育本身。毕竟给教育设定的目的决定了实现教育目的的手段,所以是目的决定手段。有鉴于此,讲师与学生都需要清楚知道他们的教育要达到的目的。这一来,他们就会善用科技去实现上帝的目的——那美好的、蒙祂悦纳的和完全的旨意(罗十二2)。

在这后疫情时期,我们做教导的,需要的不只是勇气。我们更需要的是上帝为着祂的荣耀,以祂的使命、异象与价值指引着本院的神学教育。为成就此圣工,请您务必祷告记念我们。